支援事例

- インナーブランディング 会社TOP

- 支援事例

- 三菱電機株式会社 開発本部

三菱電機株式会社 開発本部

組織風土改革のための“表彰制度”再構築プロジェクト〜第2弾〜

100年企業が抱える“組織風土”の課題解決に向けて

”本気の変革”に相応しい表彰式への挑戦

三菱電機株式会社では、現在、全社的に新しい三菱電機の創生に向けた『組織風土改革』を行っている真っ只中にあります。その中でも、国内外で約2,500名の社員・研究員からなる同社の開発本部は、“家電から宇宙まで”という広範な事業フィールドにおいて、基盤技術の深化から最先端技術の研究開発までをグローバルで挑んでいる組織です。その開発本部における『組織風土改革』の1つとして、前回は“表彰制度”にフォーカスさせていただきました。

そして2023年6月、新たな表彰制度を取り入れた“表彰式(開発本部長表彰)”を実施。そこでは、長年の前例踏襲によって“儀式化”されていた表彰式から抜本的な見直しを行い、 “本気の変革”を標榜するに相応しい表彰式を目指しました。

成熟した組織の変革に向けた“表彰式”とは一体どういったものなのか。その「成功ポイント」から「リアルな効果」まで、企画運営担当者、受賞者・視聴者、それぞれの視点から見たリアルな声をインタビューしました。

支援内容:オンライン表彰式

支援方法:プロジェクトミーティング、制作、当日進行、運営

開催日:2023年6月9日、1.5時間開催

制作期間:3ヶ月

視聴数:リアル 視聴 400名、アーカイブ視聴 2,000名(2023年9月現在)

組織数 :約2,500名

三菱電機株式会社 開発業務部

木谷 怜二 様

開発本部の人事総務を担当するとともに、開発本部変革プロジェクトグループにおいて「風土変革」を切り口に変革・改善に寄与する施策の企画立案に携わる。 今回の「表彰式再構築プロジェクト」でも主担当を担い、当日は総合司会を担当した。

三菱電機株式会社 開発業務部

川崎 友美 様

人事総務担当として新卒採用業務に携わり、最近ではインターンシップの学生の受け入れを担当。今回の表彰式では制作・運営の調整・スケジュール管理などを担い、当日もアテンド・サポート役として本番の裏側を力強く支えた。

本事例のサマリ

- 本施策の目的

- 組織風土改革を促進するための表彰式

- 成功のポイント

- ①“開発本部らしさ”を再認識する場を作れたこと

② 見る側、受賞者側の双方が「面白い」と思えること

③ どうせやるなら「富士山ではなくエベレスト」を目指したこと

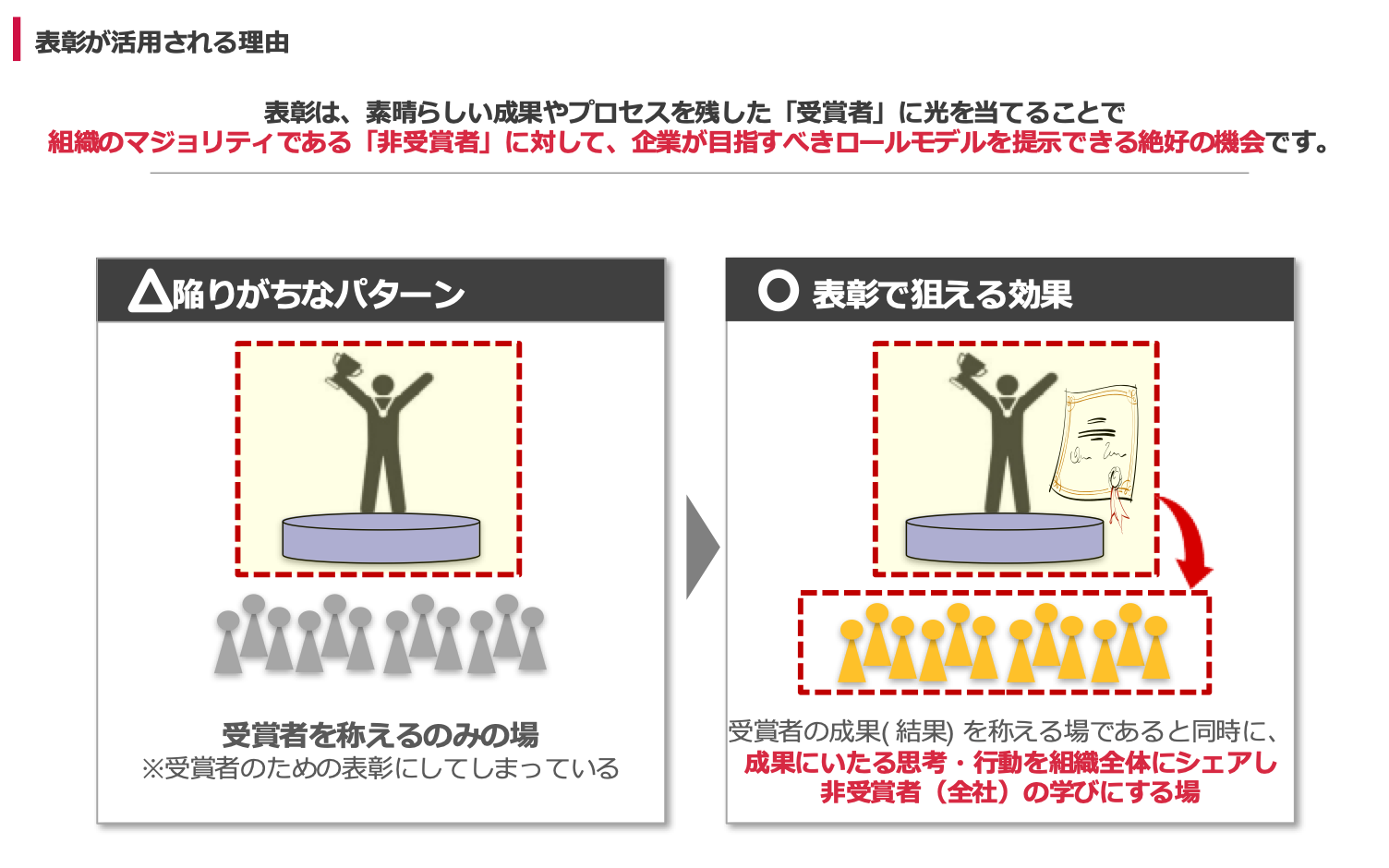

目的は「表彰する」ことではなく、「意識・行動の変革から風土変革に繋げる」こと

Q.改めて、表彰式を通して実現したかったことを教えてください。

木谷:まず、今回の表彰式は『組織風土変革』が目的になっています。組織風土は目に見えないものですから、目に見えて変化を感じ取りやすいものに着手したいと考え、毎年行われている “表彰”に注目しました。

川崎:これまではクローズドな表彰式だったのです。受賞者には表彰状が渡される場が用意されていて、きちんと仕事が評価されていることを認識できたと思うのですが、一方で、非受賞者となるその他の社員には、タイトルと受賞者名がメールで送られるだけ。この形式が十数年大きく変わらなかったことから“儀式化”してしまい、表彰にあまり関心を持たない社員も多かったと思います。もちろん、この形式で良かった時代もあったと思いますが、組織風土変革をきっかけに、もっと有益なものにしていこう、今の時代に合わせていこうという形で見直しを図りました。

木谷:そこで、受賞案件を通じて“開発本部らしさ”となる行動、挑戦するマインドなどを共有し、みんなで称賛し合える表彰式へ。「来年は受賞できるように頑張ろう」とみんなが目指したくなる表彰式にしたいと思いました。そうした意識・行動変革に繋がる存在になることが、組織のパフォーマンスを上げる一つのきっかけになると思ったのです。

組織風土変革に挑む、会社表彰の全貌とは?

Q.前回のお話で『表彰制度』から見直しをされたとのことでしたが、その達成度合いはいかがでしたか?

木谷:まず見直したのは、エントリープロセスの簡略化です。具体的には、負荷のかかっていた申請書の記入項目を減らし、書き直しや資料の再提出といった往復を極力減らす仕組みにしました。そうすることで懸念されたのが、審査する側の情報量不足でしたが、事前に質問会を開き、対象者に15分だけ時間をいただいて、わからないことを説明してもらうことで補うことができました。結果、「圧倒的に楽になった」というコメントを数多くいただき、管理職の方を中心に表彰プロセスの前段から「変わったね」という印象を持ってもらえたと思います。

川崎:もう1つ、評価基準を見直しました。従来重きが置かれていた評価項目である「利益、事業、技術への貢献」から、開発本部に即した「技術や挑戦意欲・プロセスへの貢献」を重視し、さらに「社会課題解決力」といった評価項目も追加しました。以前は、なんとなく案件規模の大きさが受賞基準という相場感をもたれていましたが、今回は実際にチャレンジ案件が多く受賞したこともあって「研究者として新たな挑戦がしやすくなる」「お客様のための活動を優先していこうというスピード感の象徴だ」といった声をいただき、変化の一端を感じました。

Q.では、実際の『表彰式』において、刷新されたポイントを教えてください。

木谷:新たな取り組みは、主に3つです。

1.クローズドからオープンな表彰式へのシフト

社員数も多く、国内外に拠点があることから、受賞風景をリアルタイムのオンライン配信で社員全員が見える状態にしました。さらにアーカイブ閲覧を可能にすることで、いつでも見ることができる視聴環境を整備しました。

2.“開発本部らしさ”を表出させる「1分スピーチ」の実施と「受賞理由」の明確化

“開発本部らしさ”となる意識や行動を知ってもらうため、受賞者からプロジェクトにおける想い、挑戦、苦労した点、それを乗り越えた出来事等に焦点を当てた1分間のスピーチを実施。これによって、受賞案件の成果だけでなく、プロセスにもスポットライトを当てることができました。そうすることで、見ている側にも「自分と同じような苦労をしている人が他にもいるんだ」「そんな仕事をしている人がいるんだ」といった相互理解や共感性が深まり、一体感が醸成されていくのではと考え、さらに“開発本部らしさ”となる気づきを与え、明日からの行動や仕事の向き合い方が変わるきっかけになればという狙いもありました。

また、表彰案件に対する「受賞理由」を明確に伝えるようにしました。これも、従来できていなかったことでしたが、「なぜ会社がその案件を表彰対象にしたのか」を全員に伝えることは、1つの経営メッセージとなり、開発本部が目指す方向性の理解・浸透に繋がると思いました。

3.受賞者を集めた「事前ワークショップ」の実施

「1分スピーチ」をやっていただくために、受賞者を集めたワークショップを行いました。これまで、会議などで開発成果を発表する場はあっても、その想いまでを発信する場は多くなかったため、受賞者の時間をもらって、案件の価値を自分なりに見直して伝えるメッセージをつくり、受賞者同士で共有する場を設けたことで、受賞者の意識向上とスピーチのクオリティアップの機能を持たせました。

任意視聴にも関わらず、ほぼ全ての社員に“表彰”を届けることができた理由とは?

Q.『表彰式』を終えて、印象的な成果があれば教えてください。

木谷:開発本部は国内外に事業所・研究所があるので、表彰式はオンライン配信で行いました。社員数は約2500人になるのですが、ライブ視聴は約400、アーカイブ視聴で約2000のビュー数があり、ライブとアーカイブでほぼすべての社員に見ていただけたということになります。任意の視聴でしたし、ライブの視聴数を見た時点では、正直、そこまで伸びないだろうと思っていましたが、アーカイブが日に日にグングン伸びていったのは想定外の驚きでした。最終的に目指していた基準をクリアでき、嬉しかったですね。

川崎:若手もベテランの方も「面白かった」「見応えがあった」と言っていただいたのが印象的で、そういった視聴者の方々が周りに口コミで広げてくれた影響が大きかったと推測しています。また、海外拠点であるアメリカ、フランス、イギリスも含めて配信したのも良かったと思っています。海外を含めて発信するケースがあまりなかったこともあり、開発本部の取り組みや想いを知る良い機会になったのだと思います。

木谷:終了後には、上層部からも「ああやってみんなの成果のプロセスや想いを伝えてもらったり、称賛することは改めて大切だな」と言っていただき、グループ内の他の部門にも口コミで伝わり、表彰に関する問い合わせがあったのも新鮮な驚きでした。

Q.今回の成功ポイントを教えてください。

木谷:ポイントは3つあると思っています。

ポイント1:“開発本部らしさ”を再認識する場を作れたこと

やはり開発本部の皆さんは日々ハイレベルの研究開発をしています。そこにはたくさんの苦労があり、当社事業や社会にインパクトが大きい仕事をしています。その事実を改めて開発本部全体で再認識する場を作れたこと、そこに共感や気づきを得ることができたことですね。

ポイント2:見る側、受賞者側の双方が「面白い」と思えること

シンプルに、面白くないと広がらないと思うんです。例えば、「1分スピーチ」のための事前ワークショップは、受賞者の負荷になる懸念もあったので、「受賞してよかった」「面白かった」と思ってもらえるようなワークショップにすることを意識しました。結果、見る側には見応えある「1分スピーチ」を提供でき、さらに当日のコンテンツにも飽きさせない工夫を盛り込むことで、見る側も受賞者も「面白かった」と口コミで広がるまでになったのだと思います。

ポイント3:どうせやるなら「富士山ではなくエベレスト」を目指したこと

今回、当社で従来行っていた表彰式のスタイルを刷新しましたが、どうせ変えるならインパクトが大きくないと「変わった感」が伝わらないと思いました。例えるならば、富士山で満足するのではなく、エベレストを目指さないと、せっかく見にきてくれた方も「変わったな!」というインパクトがない。そこで、リンクイベントプロデュースさんに表彰制度から伴走していただき、当社の課題や風土を理解していただきながらプロフェッショナルの知見を踏まえた表彰式の企画・制作・運営、技術面に至るまでを支援していただきました。やはり、表彰式は受賞者を称賛する場であって、格式ある場にしないと価値が下がると思っていましたから、プロとともに戦略的に「作り上げた」ことで、多くの人に伝わるものになったのだと思います。

川崎:今回の表彰式を通じて、私自身も当社に大きな可能性を感じました。これだけ多くの人に注目されるものになったというのは、やはり一人ひとりの仕事や想いにみんな興味が強いんだなとも感じています。“人”と“技術”が誇れる会社でありながら、そこを実感できる機会、交流できる機会が少ないというのは非常にもったいないなと痛感しました。

木谷:確かにそう。当社は一人ひとり想いも強いし、技術に熱いし、モチベーションも高い。そんなすごい人たちの集まりだと思うので、そこをもっと表出させたり、繋げたりしていきたいと思っています。もちろん、表彰式だけで組織風土が明日にでも変わるものではありませんから、こうしたきっかけ作りを継続的にやっていきたい。そして、開発本部の方々が情熱を持って挑戦できて、イキイキと働いていること。それが一番ですね。そういう風土を醸成させるべく、これからも組織風土改革に邁進していきます。

開発本部長表彰の受賞者・視聴者の声

<受賞者>

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

開発戦略部 ネットワーキング&イノベーショングループ

グループマネージャー

西村 慎也 様

社内外の人と人を繋ぐ仕組み、イノベーションの支援・施策作り、活動者の支援、先端技術総合研究所のプレゼンスを高めるための社内外活動などを担っている。

【受賞案件について】

開発本部において、保有技術を応用した、幅広い事業領域と多彩な人材を繋ぐプラットフォームとなる“社内版マッチングシステム”を構築。その構想や想いに共感した1000人以上の社内の協力者があって実現に漕ぎつけ、全国の事業所への普及拡大にも繋がった。そうしたすべての協力者への感謝を伝える機会として応募を決意。実際に技術展開やコラボ案件なども創出しており、今後の展開も踏まえて評価された。

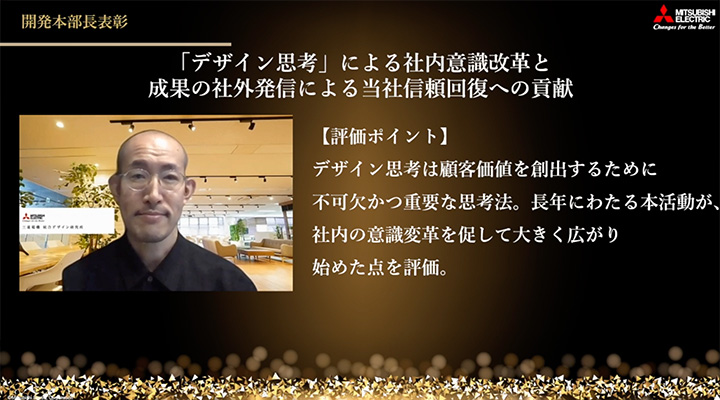

<受賞者>

三菱電機株式会社 統合デザイン研究所

デザイン戦略部開発戦略G

主席研究員

儘田 大地 様

「デザイン思考」をベースとした課題解決型のデザインを事業で適用する研究と活動に携わり、現在は戦略部門において、組織全体に「デザイン思考」を広める活動に従事。

【受賞案件について】

顧客価値を創出するための思考法の1つである「デザイン思考」。長年にわたるその研究と普及活動を展開し、事業部門と連携した新事業・サービスの創出への活用として成果が出ており、本活動による意識改革が広がり始めた点を評価。今回の受賞は、「デザイン思考」の必要性・重要性が改めて認められ、全社発信する機会となり、全社普及というミッションに向けたより一層の推進力になっているという。

<視聴者>

三菱電機株式会社 情報技術総合研究所

マイクロ波技術部

マイクロ波送受信機グループ

主席研究員

榊 裕翔 様

宇宙で使用される無線通信回路やハードウェアの設計・研究開発に従事。現在、電子レンジでも使われているマイクロ波を用いて、プラスチックの分解に関する研究を行うなど、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーに寄与するプロジェクトに取り組んでいる。

<視聴者>

三菱電機株式会社

通信システムエンジニアリングセンター

セキュリティシステム部

関西通信システムG 専任

矢野 和志 様

通信と映像技術をベースとし、AIなどの先端技術を取り込みながら、顧客ニーズを実現する通信システムの構築に取り組んでいる。現在、電力プラント向けプロジェクトにおいて、様々な壁を他部門との連携で乗り越え、導入に向けた実証実験を進めている。

Q.受賞の喜びや印象的だったことをお聞かせください。

西村:受賞の一報を聞きつけて、「ついにやった!」と思いました。今回の受賞案件となったシステムは、着想から含めて3年間開発を続けてきて、社内でのオフィシャル化には常にハードルを感じていました。しかし、本部長表彰に名を連ねたことで、その先へ道が続いているという実感を得ることができたのです。さらに嬉しかったのが、今回の表彰式から『想いを発信する場がある』こと。多くの人に支援してもらったからこそ、その感謝を伝えたい。「皆さんやったよ!」ってね(喜)。その機会をいただけて本当に嬉しかったです。

儘田:私の場合は、上司が応募したという形でしたし、受賞の話を聞いても、いい仕事をしている人はたくさんいますから「やった!」というよりも、私が受賞してよかったのかな、という感覚の方が、正直大きかったです。そうした中で印象的だったのが受賞者を対象にした事前ワークショップでした。ワークショップを通して、受賞案件が会社にどういう価値を見出せるのかを考える機会をいただき、評価対象になったということは、私たちの取り組みの必要性をトップが理解し、「全社的に力を入れていくぞ」という意思表示なのだと認識できたことで、一気に視界が開けました。いきなり「受賞者スピーチお願いします」ではなく、事前に思考を整理することで、伝えたいメッセージも紡ぐことができた。このプロセスが非常に良かったと思います。

Q.新しく変わった表彰式をご覧になって、いかがでしたか?

矢野:まず、見ている側は驚きましたよ。格調高いビジュアルと音楽が流れて「えっ、アカデミー賞授賞式が始まったの?!」と(笑)。

ともあれ、1分間にギュッと思いが詰まったスピーチには、感動させられました。今までにない課題や技術への果敢な挑戦を通じ、かなりハードルの高い開発をやりきったメンバーへの感謝であったり、予算取りをしてくれた事業本部の方々への感謝であったり…、それぞれいろんな背景があって成果に至っているんだなと。受賞者の想いの熱量がすごく伝わってきたんです。きっと見ている側のみなさんも、その時々の自分の悩みや大変さによって、共感できる言葉があったのではないでしょうか。

榊:私の期待値はいつも通りのセレモニーだと思っていたところに「エベレスト級が来た!」って木谷さんの狙い通りに刺さりました(笑)。その中でも、私はオープンな表彰式になって、“人”が見えるようになったことが一番良かったと思います。同じ開発本部であっても研究員同士の交流って意外と少なくて、顔が見えづらい会社だなと思っていました。ですが、実際に仲間や同期が頑張っている姿、熱いスピーチをして想いを伝えている姿を見て、「三菱電機って本当に“人”でできている会社なんだな」って、画面越しでもグッと伝わってくるものがありました。

西村:「うちの会社らしからぬ何かが始まったぞ」という驚きが新しいカルチャーを感じさせたのだと思うんです。でも、それは決して違和感ではなく、うまく融合した“なにか”だと思いました。当社はカチッとしたものが多いんですよ。その中で、最後、映画のように社外表彰の取り組みがエンドロールで流れてきたり、随所に飽きさせない遊び心が新しかったし、受賞案件もこれまでのカチッとした案件ではなく、もっと柔らかいチャレンジ案件も多く受賞していて、全体を通して柔軟性を感じました。私は事業開発をやっていて、特に「スピード感や柔軟性が足りないよね」と感じていたこともあって、今回の表彰式は嬉しい変化だったなと感じます。

儘田:当社がここ数年「変革だ!」と取り組んできた中でも、今回の表彰式は「本当に変わろうとしている」「変わり始めている中に自分もいる」ということを感じさせてくれる場でした。変革というスローガンを掲げるのは簡単ですが、それを定着させるのは本当に難しい。結局、行動が伴わないと文化にはなり得ないと思うんです。行動の積み重ねが、雰囲気を作り、文化になり、繋がっていく。実際に私も、賞をいただき、ワークショップに巻き込まれて、予期しない変化ばかりで(笑)。でも、それがいいきっかけとなって、自分の考えや行動により前向きな変化が起きました。

Q.今後、組織風土変革に向けて、取り組んでいきたいことを教えてください。

矢野:新たな『表彰式』そのものが、まさに挑戦のマインドを体現していたと思いますし、私自身、良い刺激を受けました。一方で、挑戦したいという熱い想いがありながらも、これまで組織で実現できなかったことで、気持ちが折れたり、くすぶっている人に対しても、「表彰式、見た方がいいよ」って勧めたいと思いました。自分自身も受賞者に負けずに挑戦していきたいですし、若い人の挑戦を後押しできる存在でありたい。これからも組織風土改革にも積極的に関わって、挑戦できる風土作りに微力ながら尽力できればと思っています。

榊:私はその「挑戦」プラス「連携」があれば、もっとよくなると思っています。開発本部は約2500人、全社になると3万人以上の従業員がいて、技術に熱意を持った人、開拓するのが上手い人、プレゼンが上手な人…、面白い人ってたくさんいると思うんです。これから、あらゆる課題に挑んでいく中で、そういった人たちで最適なチームを作って実現できるのが、あるべき三菱電機の姿なのだと思います。私は縁の下の力持ちとして、そういった手と手を繋げられるような風土を作りあげていく一端を担っていきたい、そしてやっぱり受賞を目指していきたいですね。

西村:私の受賞案件となる“繋がる”システムの着想は、とあるプロジェクトが頓挫してしまったことにあります。「もっと自分たちの力を活かせたのでは?」「もっといろんなところと組めばできたのではないか?」といった悔しさと葛藤の中で“繋がる”ことの必要性を感じたのです。組織風土がもっと柔軟であれば、一人で悩む必要はないし、みんなの力を結集して解決できることはきっとある。そして、その先にある、お客様や社会と強く繋がる会社になっていくために、私はこれからも“人”を繋げる営みを続けていきたい、そう強く思いました。

儘田:三菱電機には多彩で優れた人材が数多くいます。他の企業・各種団体のみなさまと一緒に、みんなでもっと新しいことにチャレンジすれば、日本はさらに魅力ある国になって、世界にもっとインパクトを与えることができるはずです。一方で、長い歴史の中で過去には最適だった組織の仕組みや考え方と行動が今の時代に合わなくなっている部分は否めません。一度固まった仕組みや思考を解きほぐすのはそう簡単ではありませんよね。「組織風土改革」と私の領域である「デザイン思考」は、“人”を中心に考えていくという点で同じですから、それぞれ取り組んでいる施策の数々がジャブとなって、これからジワジワと効いてくると思っています。次の100年後も社会に貢献できる企業であるために、これからも新しいことに取り組む流れを生み出す機会づくりや風土づくりを推進していきます。

本事例のサマリ

- 本施策の目的

- 組織風土改革を促進するための表彰式

- 成功のポイント

- ①“開発本部らしさ”を再認識する場を作れたこと

② 見る側、受賞者側の双方が「面白い」と思えること

③ どうせやるなら「富士山ではなくエベレスト」を目指したこと