お役立ちコラム

- インナーブランディング 会社TOP

- お役立ちコラム

- 今、「組織変革」に必要なこととは

2017年10月12日

今、「組織変革」に必要なこととは

自社をもっと良い組織にしたい、より良い状態に導きたいなど、「組織変革」に対してのニーズが以前に比べて高まっています。そもそも「組織変革」とはどんなことを指すのでしょうか?

組織変革への一番の近道は「組織」を変えようとしないことです。「組織」は「個人」の集合体です。

一番はその組織に所属する人達の「行動」が変わることです。今までのやり方ではなく、過去から継続してきた方法を実行することではなく、目指す組織に向けて期待される行動をとることが必要になってきます。

そして、彼らの行動が変わるためには何が必要でしょうか。

それは、「意識」が変わることです。これまで当然と思っていた考え方ではなく、新しく求められる考え方に変わる必要があります。

つまり、組織変革に向けては、その組織に所属する人達の「意識」が変わり、そして「行動」が変わること。その結果、組織変革に進むのです。

しかし、そんな簡単に人の「意識」は変わりません。なぜ変わらないのでしょうか。

そこに属する「個人」の意識を変え、行動を変える、その先にあるものが「組織変革」であると、まず認識を正すべきでしょう。それではその前提を置いた場合に、「組織変革」を実現していくにあたってどのようなことを意識すればよいのか、以下弊社なりの意見をご提供したいとおもいます。

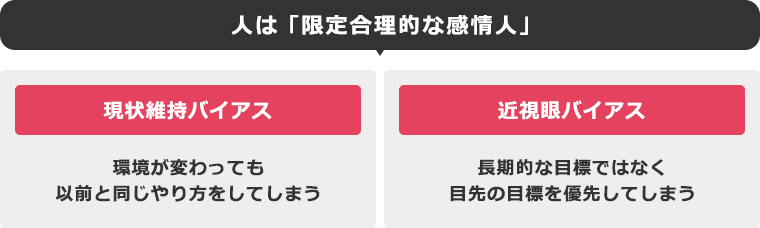

なぜ人は簡単に変わらないのか

私達リンクアンドモチベーショングループでは、人間を「限定合理的な感情人」と定義をしています。行動経済学の第一人者で、2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが唱えている学説をベースとしています。人間とは、合理的に物事を判断することばかりではなく、好き嫌いという感情で判断することもある生き物です。例えば、自分の担当業務を役割以上に頑張り、その結果、1万円のインセンティブをもらう機会があったとします。しかし、この1万円をもらうことよりも、職場の上司や同僚が自分の頑張りを認めてくれ、賞賛してくれることの方が嬉しいという方もいます。これはまさに感情人としての判断です。このように、人間は合理的に判断することばかりではないのです。

そして、私達人間はバイアスという一定の偏りを持っています。

例えば、「現状維持バイアス」です。新たなやり方が優れているとわかっているにも関わらず、今までのやり方に固執してしまう。なぜならば、今までのやり方に長年やり慣れていて、効果が十分ではないとわかっていても、新しいやり方に慣れるためにはそれなりの時間や苦労が伴うので、変わることに抵抗を感じてしまうのです。普段何気なくやる腕組みもそうです。右腕を上にするのか、左腕を上にするのかは人によって違いますが、敢えて逆の腕を上にして腕組みをしてみてください。「違和感がある」「しっくりこない」といった感想を持ち、元の腕組みのスタイルに戻りたいと思うはずです(実際にやってみてください!)。これも「現状維持バイアス」の1つです。

また、「近視眼バイアス」もあります。遠くの理想的な目標よりも、目先の目標を優先してしまう。具体的な例としては、ダイエットはそうですね。2ヶ月で●●Kgやせよう!という目標を立てたにも関わらず、大好物なケーキを出されたときには、「今日ぐらいは大丈夫。ダイエットは明日から。」とケーキを食べてしまうのは、まさしく「近視眼バイアス」です。

このように、私達には「現状維持バイアス」や「近視眼バイアス」があり、頭では変わる必要があることをわかっているのに、変われないということは多々あるのです。

組織変革を目指す上では、このような人間の特徴を踏まえる必要があるのです。

組織を取り巻く環境変化に目を向ける

人間は「限定合理的な感情人である」という元来持っている特徴だけではなく、ここ最近の環境変化にも目を向ける必要があります。それは、組織を取り巻く環境の変化を捉えることです。

まずは事業環境です。商品市場では、短サイクル化や競争優位のソフト化が起こっています。例えば、私達の手元にあるスマホを見れば、毎日のようにアプリのアップデートの通知が来ます。また、コンビニエンスストアでは、奥のドリンクコーナーに行けば、定番のお茶や水がある一方で、新商品も数多く存在します。消費者としては新しい商品にワクワクしますが、メーカーの立場になれば定番の商品を持たない限り、常に新しい商品開発に追われることになります。このように事業環境の変化の激しさはますます強まってきます。

また、事業環境と同様に社員達の労働環境の変化にも注目が必要です。ここ数年の中途マーケットの広がりを見れば、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げるケースは今後ますます少なくなっていくでしょう。また、従業員の価値観の多様化により、働くモチベーションや会社への帰属意識も多様化しています。つまり、事業環境の変化への対応はもちろんですが、同様に従業員の意識の変化にも対応することが必要となってきました。企業と従業員は相互に「選び選ばれる」存在となるために、企業側は、従業員の多様化するモチベーションを適切に「束ねる」必要性が高まってきています。それは、価値観の多様化はその人達の各々の考えを尊重することとなる一方、行き過ぎた多様化は複雑化となり、経営サイドから見れば、経営の困難さにつながるからです。この束ねることを実現できないと、従業員のベクトルの向きはバラバラのままとなり、組織として一体感を持って力を発揮することが難しくなります。

組織変革を実現する3つのステップ

組織変革に向けては、人の「意識」を変え、「行動」を変えることが必要です。そして、私達人間は「限定合理的な感情人」で合理的な意思決定だけではなく、好き嫌いという感情で判断することも多くあります。その中では、「現状維持バイアス」や「近視眼バイアス」を持ち、簡単には変わることができないという側面もあります。そして、昨今の環境変化から、労働市場の変化にも注目が必要です。価値観が多様化し各々の価値観が認められることは喜ばしいことですが、一方経営サイドとしては、多様化が行き過ぎて複雑性に至ると経営の難しさにつながります。このように、人間の特徴を踏まえて組織変革を実現させていくこと、また多様化した価値観を束ねて組織変革に結び付けていくことが求められますが、その組織変革の実現は容易ではありません。

組織変革の実現させる方法の1つに、社会心理学の父と呼ばれるクルト・レヴィンが提唱した態度変容の3ステップの考え方が有効です。具体的には、「Unfreeze(解凍)」⇒「Change(変化)」⇒「Refreeze(再凍結)」の3つのステップで変革を設計することです。これは氷の形を変えるときのステップです。まずは氷を溶かす「Unfreeze」。そして、氷が溶けた水を異なる形に変える「Change」。それから、改めて氷として固める「Refreeze」です。このように氷をイメージすれば、3つのステップはわかりやすいですが、得てして私達は結果を拙速に求めてしまうため、1番目の「Unfreeze」を飛ばして、2番目のステップである「Change」から入ってしまいがちです。人事制度の改定は皆さんも体験している例かもしれません。人事制度を現在の従業員のワークスタイルに合わせて変更しようと考えるケースはよくあります。その際、人事部と経営陣で様々な議論を行い、新しい人事制度を構築します。そして、「来期から新しい人事制度を導入します!」と発表され、実際の運用段階になると、経営陣と人事部が良かれと思って構築した新しい人事制度に対して、現場から反発が起こるなんてことはよく起こる話です。なぜ上手くいかないのでしょうか。それは、経営陣と人事部は現状の問題意識から議論をスタートしており、「Unfreeze」の状態からスタートしています。しかし、多くの現場社員は、「Unfreeze」の議論には参加しておらず、結果の新しい人事制度だけが発表され、いきなり「Change」の状態からスタートする状態になるのです。現場社員には、「現状維持バイアス」や「近視眼バイアス」を持つため、変わるための必要性や重要性を言葉で説明されたとしても十分な時間やパワーが割かれてないことが多く、変わるためのエネルギーが醸成されていないためです。よって、急がば回れという言葉があるように、一見遠回りに見えるかもしれませんが、この「Unfreeze」にコストをかけて、変わることに対する意識を醸成する取り組みが不可欠なのです。

組織変革に向けた「9つの節目」を活用する

組織変革を実現するためには、これまでお伝えした要素を踏まえた取り組みが必要です。そして、社員のやる気を引き出し、変革に向けた土壌をつくっていくためには、経営陣の意思表明をただ待っているだけでは会社は良い方向に進みません。

そこで当社がクライアントに提案しているのが、組織の節目「ライフイベント」を活用し、組織を改めて見直す機会を創り、活用するということです。私達の人生に入学、結婚、出産といった節目があるように、実は組織にも様々な「節目」があります。

それらは大きく9種類に分けられます。

組織の活動の節目となるライフイベントは大別すると、9種類(9BOX)あります。自組織のアイデンティティを確認し、経営のメッセージを共有する絶好の機会です。「周年記念」「ビジョン・中計・新方針発表」「表彰・インセンティブ」といった円環的に訪れるものもあれば、「M&A・分社化・HD化」「事業継承・社長交代」など突発的に訪れるものもあります。ともすればただなんとなく過ぎていくことですが、組織としては変化が求められる時期であり、未来に向けて組織のギアを入れ直す契機として最適なタイミングとして活用できる機会と言えます。例えば5年、10年ごとに訪れる「周年」。感謝やお祝いのための外部に向けた施策もできますが、創業から今まで、そして未来を見据え、長期視点で組織を捉えるチャンスとすることも可能です。日常ではつい後回しになってしまうことにあえて計画的に取り組むことができるのです。また多くの組織では社員のモチベーション向上を目的に成績優秀者への「表彰」を行いますが、場の大半を占める「受賞できなかった人」に受賞者というロールモデルを通じて、組織が示したい方向性を組み込んで理解してもらったほうが次の行動につながりやすく、本来の目的には合致します。

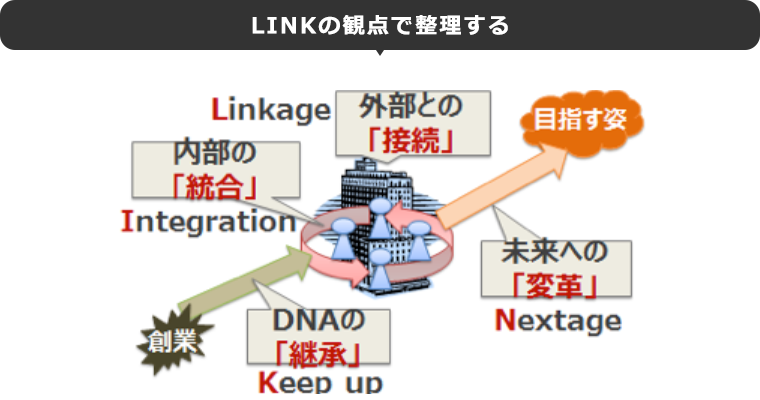

実は「ライフイベント」はどの組織にも数多くあるもので、それを「節目」として活用していくことは、とても大事なことです。これらのライフイベントを有効に活用するには、活動のコンセプトやメッセージを定める必要があります。その設定のヒントとなるのが、「LINK」の視点です。

組織の節目を活用する上で、「LINK」の観点で発信するメッセージを編集し、施策に落とし込んでいくことが有効です。LINKとは、「時間(過去・未来)」「空間(社内・社外)」という2つの軸から成り立っています。ライフイベントの特徴と組織の状況を掛けあわせた上で、一番社員に届きやすいメッセージを導きます。

例えば先ほどご紹介した周年事業は、創業からこれまで、そして未来を通常より長期視点で捉えることができる機会です。その特徴を踏まえた上で、改めて創業から今・ここに至るまで変わらず継承していきたい「自組織のDNA」や「らしさ」とは何か(Keep up)。「未来」に向けて変革したいことは何か(Nextage)。社員の視野を広げていくためにも、「顧客」や「市場」から期待されることは何か(Linkage)。また、今の「社員」が一体となるために必要なことは何か(Integration)。どこに重点を置くのかによってメッセージは大きく変わり、かつ取り組む施策も変わってくるはずです。

社内イベントをただの一過性のものにしないためにも、時間軸、空間軸から発信するメッセージを検証し、組織が動くきっかけにすることが重要なのです。「体験・体感・対話」による有効な「場」づくりを繰り返しになりますが、組織変革に向けては、社員のテンションを一時的に上げることではなく、経営の向かう方向に対するモチベーションを引き出すことに目的があります。

このような抽象的、かつ曖昧なものへのモチベーションは、文章だけでは伝わりきれない温度感や行間も伝わることで初めて引き出されます。そのためにはともに「体験・体感・対話」できるリアルな「場」を持つことが最も有効な手段のひとつといえます。

様々な節目を活用し意味ある「場」を生み出し、組織ブランディングの最大のスポークスパーソンである社員のモチベーションを束ね、市場変化にも適応できる「筋肉質な組織づくり」を進められるかが組織の成長の命運を握っているといえるでしょう。そのためにも「組織のライフイベント」という9つの選択肢の活用と、組織の目指す方向性を体感させる「場づくり」にチャレンジしてほしいと思います。